Enteisenung und Entmanganung

Unter Enteisenung und Entmanganung versteht man die gezielte Entfernung von gelöstem Eisen (Fe²⁺) und Mangan (Mn²⁺) aus Grundwässern, die unter reduzierten Bedingungen vorliegen. Beide Elemente sind in den oberen Erdschichten weit verbreitet und gelangen durch geochemische Prozesse in das Grundwasser. Während Eisen und Mangan in geringen Konzentrationen keine direkte gesundheitliche Gefährdung darstellen, wirken sie sich massiv auf die Betriebssicherheit von Trinkwassernetzen und die sensorische Qualität des Wassers aus.

Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) gibt Höchstwerte von 0,2 mg/L für Eisen und 0,05 mg/L für Mangan vor. Noch strengere Zielwerte sind im DVGW-Arbeitsblatt W 223-1 festgelegt: Eisen ≤ 0,02 mg/L und Mangan ≤ 0,01 mg/L. Diese Werte stellen sicher, dass selbst nach längerer Verweilzeit im Netz keine Ablagerungen oder sensorischen Veränderungen auftreten.

Bedeutung für die Wasserwirtschaft

Hohe Eisen- und Manganwerte im Rohwasser verursachen bei Kontakt mit Sauerstoff schwer lösliche Ablagerungen aus Eisen(III)-hydroxid und Mangan(IV)-oxid. Diese führen zu:

- Inkrustationen und Verengungen im Leitungsnetz,

- erhöhter Korrosionsanfälligkeit,

- störenden Verfärbungen und Trübungen,

- metallischem Beigeschmack und Geruch.

Damit ist die Enteisenung/Entmanganung nicht nur ein Qualitätsaspekt, sondern eine zwingende Voraussetzung für die Betriebssicherheit von Trinkwasserversorgungen.

Hydrogeochemischer Hintergrund

In reduzierten Aquiferen – typischerweise in tieferen Grundwasserschichten – fehlen gelöste Sauerstoffanteile. Unter diesen Bedingungen liegen Eisen und Mangan in der zweiwertigen Form vor, die hohe Wasserlöslichkeiten aufweisen. Gelangen diese Rohwässer in Kontakt mit Sauerstoff, werden die Ionen oxidiert und fallen in Form unlöslicher Hydroxide oder Oxide aus.

Ohne kontrollierte Aufbereitung geschieht dies direkt im Rohrnetz:

- Eisen bildet braune bis rötliche Ablagerungen aus Eisen(III)-hydroxid.

- Mangan bildet schwarze bis dunkelbraune Oxidablagerungen (MnO₂).

Die Folgen sind:

- Inkrustationen, die Leitungsquerschnitte einengen,

- erhöhte Druckverluste und Betriebsstörungen,

- Verfärbungen, Trübungen und metallischer Geschmack,

- ästhetisch unzumutbare Wasserqualität.

Damit stellen Eisen und Mangan keine akute Gesundheitsgefahr, wohl aber eine massive Qualitäts- und Infrastrukturbeschränkung dar.

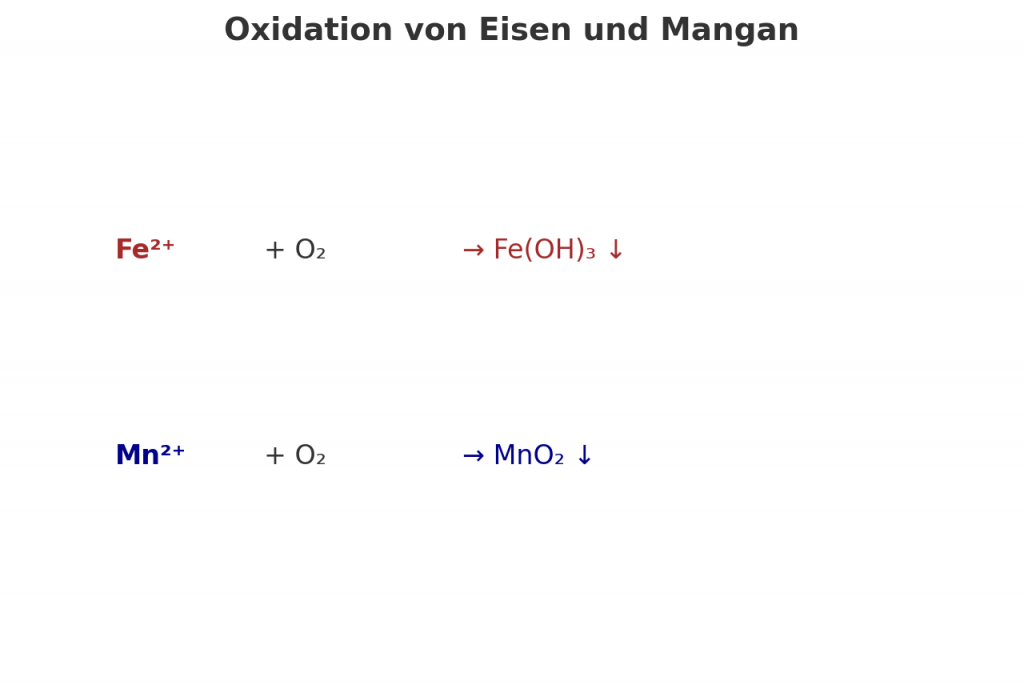

Chemische Grundlagen der Entfernung

Die Entfernung basiert auf der Oxidation der gelösten Ionen zu unlöslichen Oxid- oder Hydroxidphasen. Während Eisen bei pH ≈ 6,5–7,0 rasch oxidiert, erfordert Mangan eine höhere Redoxspannung, höhere pH-Werte (> 8,0) und längere Reaktionszeiten. Zusätzlich erschweren Huminstoff-Komplexe die Fällung. In schwach gepufferten Rohwässern kann die Protonenfreisetzung zu einem kritischen pH-Abfall führen.

Besonderheit schwach gepufferter Wässer: Die bei der Reaktion frei werdenden Protonen (H⁺) können den pH-Wert senken. Dies verschlechtert die Oxidationsbedingungen, insbesondere bei der Entmanganung. Deshalb ist in solchen Fällen eine pH-Korrektur (z. B. mit Kalkmilch oder Natronlauge) erforderlich.

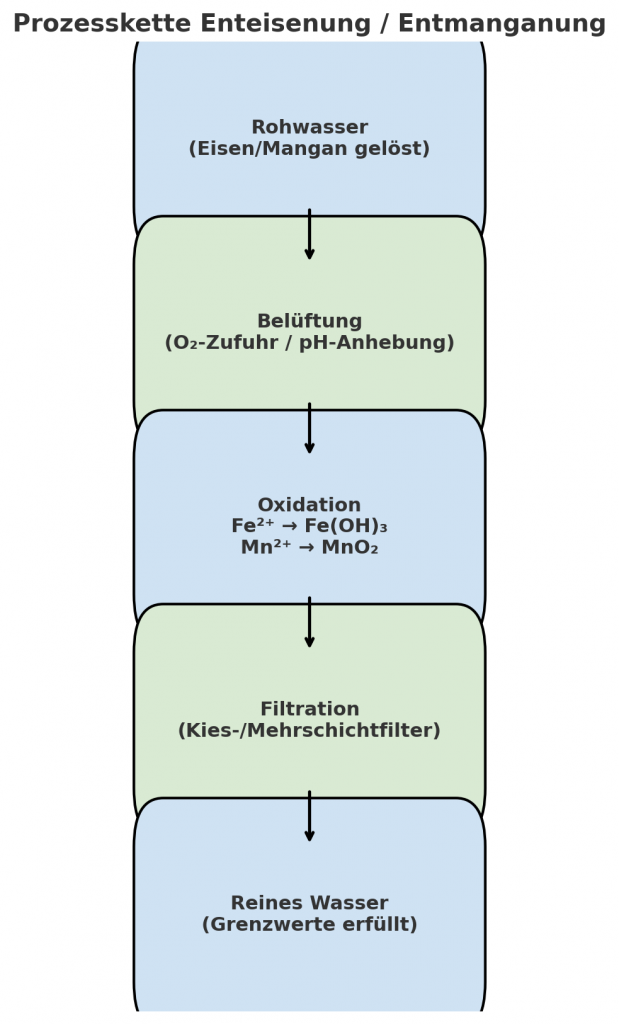

Oxidationsverfahren

- Natürliche Oxidation mit Luftsauerstoff

- Offene Belüftungssysteme: Verdüsung des Rohwassers in offenen Belüftungsstufen, wodurch Sauerstoff eingebracht und gleichzeitig CO₂ entgast wird. Vorteil: einfache Technik, niedrige Betriebskosten. Nachteil: benötigt Platz, kann Fremdstoffe aus der Luft aufnehmen.

- Geschlossene Druckbelüftung: Sauerstoffeintrag über Druckluft in geschlossenen Reaktoren. Vorteil: kompakte Bauweise, keine Einträge von außen. Nachteil: aufwendigere Technik, höherer Energiebedarf.

- Chemische Oxidation

- Chlor und Chlordioxid: kombinieren Oxidation mit Desinfektion.

- Ozon: besonders effektiv bei hohen Manganwerten und organisch komplexiertem Mangan.

- Kaliumpermanganat: starkes Oxidationsmittel, wird in Sonderfällen eingesetzt.

Enteisenung und Entmanganung: Filtrationstechniken

Nach der Oxidation müssen die gebildeten Feststoffe abgetrennt werden. Hier kommen verschiedene Filteraufbauten zum Einsatz:

- Einschichtfilter (Quarzkies, Birm): Standardlösung bei geringen bis mittleren Belastungen.

- Mehrschichtfilter (Kies/Anthrazit, teilweise Katalysatormaterialien): Längere Standzeiten, verbesserte hydraulische Eigenschaften, geringerer Spülwasserbedarf.

- Zweistufige Filtration: Bei sehr niedrigen Zielwerten oder besonders schwierigen Rohwässern erforderlich.

Betriebstechnische Herausforderungen

Die betriebliche Umsetzung von Oxidationsverfahren zur Enteisenung und Entmanganung erfordert ein hohes Maß an Fachwissen und eine kontinuierliche Anpassung an die jeweilige Rohwasserqualität. Insbesondere die Entfernung von Mangan gilt als komplex und stellt in vielen Fällen den limitierenden Faktor dar. Während Eisen bereits bei relativ niedrigen pH-Werten und mit vergleichsweise schneller Kinetik oxidiert, benötigt Mangan ein deutlich höheres Redoxpotenzial sowie längere Kontaktzeiten. Zudem reagiert es wesentlich langsamer, sodass häufig zusätzliche Prozessstufen oder eine gezielte pH-Anhebung erforderlich sind.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt sind organische Begleitstoffe wie Huminsäuren oder Fulvosäuren, die in vielen Grund- und Oberflächenwässern vorkommen. Diese Substanzen können stabile Komplexe mit Mangan bilden und dadurch die Oxidation erheblich erschweren. In der Praxis bedeutet dies, dass selbst bei ausreichendem Sauerstoffangebot ein Teil des Mangans in Lösung verbleiben kann, wenn zuvor keine geeignete Vorbehandlung zur Entfernung oder Modifizierung dieser organischen Komplexbildner erfolgt.

Besondere Aufmerksamkeit erfordert außerdem die pH-Wert-Stabilisierung. Da während der Oxidation von Eisen und Mangan Protonen freigesetzt werden, kann es insbesondere in schwach gepufferten Rohwässern zu einem Absinken des pH-Werts kommen. Dies wirkt sich negativ auf die Reaktionsbedingungen aus und kann den Oxidationsprozess verlangsamen oder gar unterbrechen. Um stabile Prozessbedingungen zu gewährleisten, ist in solchen Fällen eine gezielte Dosierung von alkalischen Zuschlagstoffen wie Kalkmilch oder Natronlauge notwendig.

Schließlich ist eine konsequente Überwachung der Roh- und Reinwasserqualität durch regelmäßige Analysen unverzichtbar. Nur so lassen sich Veränderungen in der Zusammensetzung frühzeitig erkennen und die Betriebsweise der Aufbereitungsanlage anpassen. Dabei spielen neben den Konzentrationen von Eisen und Mangan auch Parameter wie Sauerstoffgehalt, Redoxspannung, Karbonathärte und Gehalte an organischen Substanzen eine entscheidende Rolle. Durch eine enge analytische Kontrolle können nicht nur die gesetzlichen Grenzwerte zuverlässig eingehalten, sondern auch die Lebensdauer der Filtermaterialien verlängert und die Betriebskosten optimiert werden.