Desinfektion

Die Desinfektion in der Wasseraufbereitung bezeichnet den gezielten Prozess zur Inaktivierung oder Abtötung pathogener Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Protozoen und Pilze. Diese können im Rohwasser vorkommen und stellen eine potenzielle Gesundheitsgefahr für den Menschen dar. Ziel der Desinfektion ist es, ein Trinkwasser bereitzustellen, das die hohen Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) erfüllt und damit frei von Krankheitserregern ist. In der Praxis bildet die Desinfektion meist den letzten Verfahrensschritt, bevor das aufbereitete Wasser in das Versorgungsnetz eingespeist wird.

Bedeutung in der Wasserwirtschaft

Die Notwendigkeit einer Desinfektion ergibt sich aus den vielfältigen Möglichkeiten einer mikrobiellen Belastung des Wassers. Grundwässer sind aufgrund ihrer Lage oft relativ gut geschützt, können aber bei oberflächennahen Schichten oder durch defekte Brunnenbauteile mit Bakterien oder Viren belastet werden. Oberflächenwässer hingegen sind durch Abwassereinträge, Landwirtschaft oder tierische Einträge besonders anfällig für mikrobielle Kontaminationen. Aber auch im Leitungsnetz kann es zu einer sogenannten Rückverkeimung kommen, etwa durch Biofilmbildung oder längere Stagnationszeiten.

Ohne eine gezielte Desinfektion bestünde daher ein erhöhtes Risiko für wasserbürtige Infektionskrankheiten. Historisch gesehen hat die Einführung von Desinfektionsverfahren die Trinkwasserversorgung revolutioniert und entscheidend dazu beigetragen, Cholera- und Typhusepidemien zurückzudrängen. Bis heute bleibt sie ein unverzichtbarer Pfeiler der öffentlichen Gesundheitsvorsorge.

Verfahren der Desinfektion

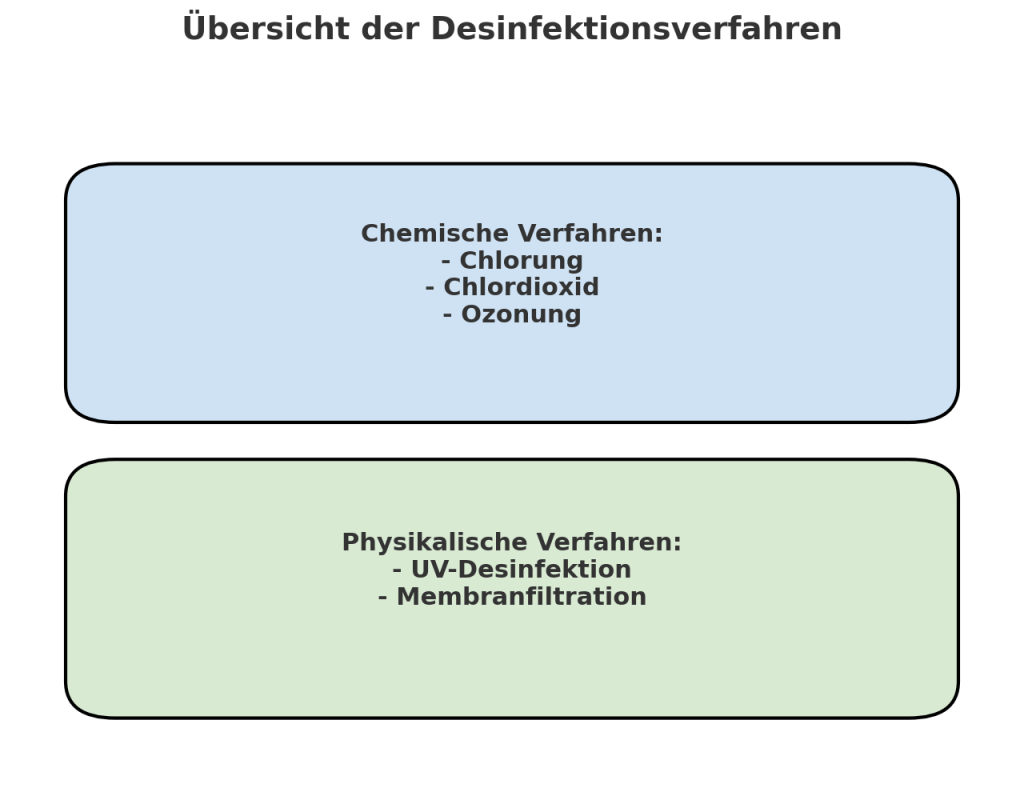

Die Desinfektion von Wasser kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, die sich grundsätzlich in chemische und physikalische Verfahren gliedern lassen.

Chemische Verfahren

Am weitesten verbreitet ist die Desinfektion mit Chlor, da dieses Verfahren eine hohe Wirksamkeit gegen Bakterien und Viren besitzt und durch seine Depotwirkung auch im Leitungsnetz Schutz vor nachträglichen Verkeimungen bietet. Allerdings entstehen dabei Nebenprodukte wie Trihalogenmethane, die überwacht und minimiert werden müssen. Eine Alternative stellt Chlordioxid dar, das besonders gegen Viren und Biofilme wirksam ist und nicht zur Bildung von Trihalogenmethanen führt. Als starkes Oxidationsmittel erweist sich Ozon als äußerst effektiv gegen ein breites Spektrum von Mikroorganismen. Da es jedoch keine Depotwirkung hat und Nebenprodukte entstehen können, wird es oft in Kombination mit Aktivkohlefiltration eingesetzt.

Physikalische Verfahren

Neben den chemischen Methoden gibt es physikalische Verfahren wie die UV-Desinfektion. Sie beruht auf der Bestrahlung mit kurzwelligem Licht im Bereich von 200–280 nm, das die DNA oder RNA der Mikroorganismen so verändert, dass eine Vermehrung nicht mehr möglich ist. Da keine Chemikalien zugesetzt werden, entstehen auch keine Nebenprodukte. Die Wirksamkeit ist jedoch abhängig von der optischen Qualität des Wassers, da Trübungen oder Schwebstoffe die UV-Strahlung abschwächen können. Eine weitere physikalische Möglichkeit ist die Membranfiltration, bei der pathogene Mikroorganismen mechanisch abgetrennt werden. Diese Methode gilt als sehr zuverlässig, ist aber technisch aufwändig und kostenintensiv.

Chemische Grundlagen der Desinfektion

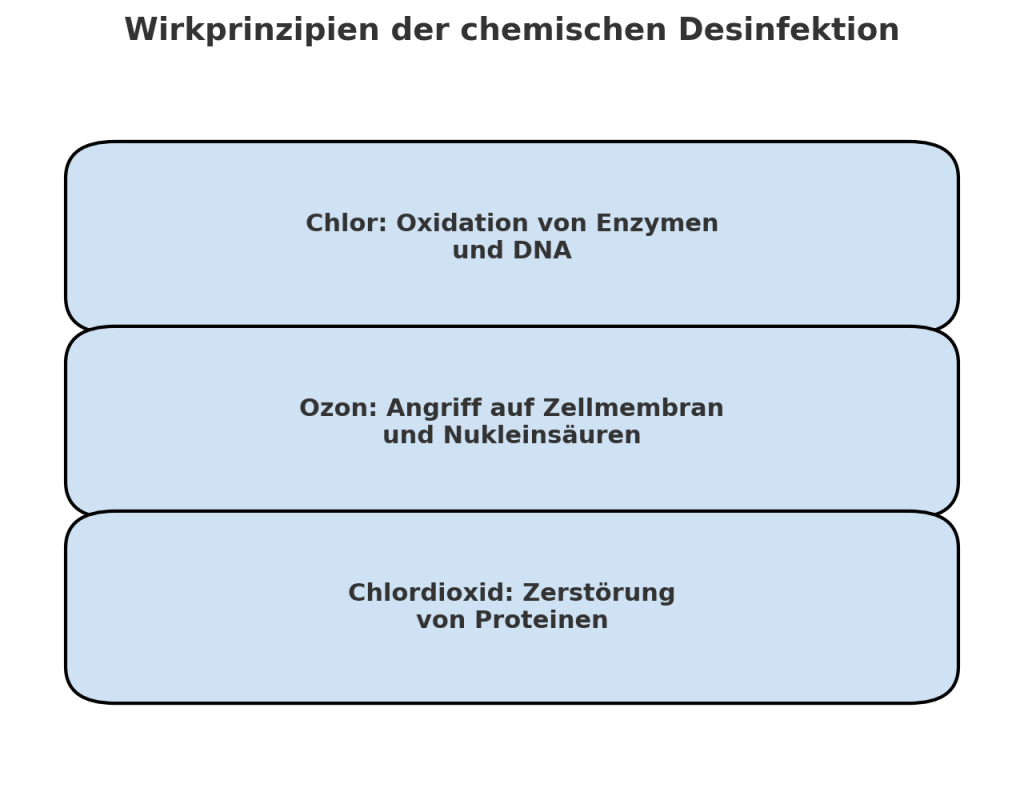

Die chemische Desinfektion wirkt durch oxidative Prozesse, die lebenswichtige Strukturen der Mikroorganismen zerstören. Chlor beispielsweise durchdringt die Zellmembran und oxidiert Enzyme sowie die Erbsubstanz. Ozon greift ungesättigte Fettsäuren in den Zellmembranen an und führt zu einer irreversiblen Schädigung der Nukleinsäuren. Chlordioxid wiederum wirkt vor allem auf Proteine und Enzyme, was die Stoffwechselprozesse der Zellen nachhaltig stört.

Welche Methode gewählt wird, hängt stark von den Randbedingungen ab: dem pH-Wert, der Temperatur, der organischen Belastung des Wassers sowie der geforderten Kontaktzeit. In der Praxis spielt außerdem die Depotwirkung eine Rolle – also die Fähigkeit, auch im Leitungsnetz noch mikrobiologischen Schutz zu gewährleisten.

Betrieb und Praxis

Für die sichere Anwendung ist eine kontinuierliche Überwachung der Desinfektionsmittelkonzentration erforderlich, etwa durch Messung des freien Chlors im Wasser. Die Dosierung muss präzise auf die Rohwasserqualität und die Netzbedingungen abgestimmt sein. Häufig werden Verfahren kombiniert, um ihre jeweiligen Vorteile zu nutzen. Ein Beispiel ist die Kombination von Ozonung und nachgeschalteter Aktivkohlefiltration, die neben der Desinfektion auch organische Stoffe entfernt. Ebenso wird die UV-Desinfektion oft mit einer nachfolgenden Chlorung kombiniert, sodass einerseits keine Nebenprodukte entstehen, andererseits aber eine Depotwirkung im Netz gegeben ist.

Unterschied zwischen Desinfektion und Oxidation

Obwohl Desinfektion und Oxidation auf denselben chemischen Prinzipien beruhen – nämlich auf der Übertragung von Elektronen und damit der Zerstörung bestimmter Strukturen –, unterscheiden sie sich deutlich in ihrer Zielsetzung. Die Oxidation dient in der Wasseraufbereitung primär dazu, chemische Substanzen wie Eisen, Mangan, Ammonium oder organische Spurenstoffe umzuwandeln und anschließend abtrennbar zu machen. Die Desinfektion hingegen verfolgt ausschließlich den Zweck, pathogene Mikroorganismen unschädlich zu machen. Mit anderen Worten: Oxidation verändert die chemische Zusammensetzung des Wassers, Desinfektion stellt die mikrobiologische Sicherheit sicher.